Скачать описание картины утро на куликовом поле. Сравнительный анализ картин «Пересвет и Челубей» (М.И

“Поединок на Куликовом поле”: описание картины М.И. Авилова

Общение с известной картиной Михаила Авилова “Битва на Куликовом поле” дает удивительную возможность совершить увлекательное путешествие в Древнюю Русь и ощутить себя сопричастным к трагическим и великим событиям.

Краткое описание картины Авилова “Поединок на Куликовом поле”

На берегу реки раскинулось широкое поле, часть которого еще покрыта травой, часть же выжжена или вытоптона. Вдоль голубой ленты реки на берегу в полном боевом облачении готовая к бою выстроилась русская рать. С другой стороны картины как антитеза – такое же многочисленное и готовое в любой момент ринуться в бой – расположилось ордынское войско. В центре на переднем плане сошлись в поединке два конных всадника: русский витязь на вороном коне и татаро-монгольский воин на гнедом скакуне. Они изображены в момент, когда сбивают друг друга с разгоряченных коней копьями. Над сражающимися и замершими в боевой готовности воинами небо клубится облаками: с ордынской стороны яркое голубое, со стороны русских как угроза врагам – желто-серое, неспокойное.

Русь и Орда после Чингисхана и Батыя

В середине 14 века после смерти хана Батыя на ордынском престоле сменилось около 25 правителей, а Орду разрывали усобицы, в результате которых государство раскололось на две части: западную и восточную. Восточную часть Золотой Орды возглавил потомок Чингисхана хан Тохтамыш. А в западной части власть захватил коварный военачальник Мамай, хитростью и обманом захвативший престол. Усмирив на время силой усобицы, он решил вернуть былую власть над Русью. Посланный им в Нижнегородское княжества Араб-шах нанес жестокое поражение объединенному русскому войску, которое возглавлял московский князь Дмитрий Боброк Волынский. За этим последовало сражение русских и ордынских войск на реке Воже. Русской ратью в этой битве командовал московский князь Дмитрий Иванович Донской. А ордынским войском – сам Мамай. На этот раз удача сопутствовала русским, а разгромленный Мамай затаил в душе мысль о реванше. Возможность и исход такого реванша – в описании картины “Поединок на Куликовом поле”, представленном в статье.

Великое противостояние

В кратком описании картины “Поединок на Куликовом поле” представлена композиция, повторяющая построение войск перед Куликовской битвой. Накануне 8 сентября 1380 года у места впадения реки Непрядвы в Дон собрались в противостоянии две огромные рати во главе с Дмитрием Ивановичем и Мамаем. Основу русского войска составляли москвичи. Под руководством московского князя объединились воины почти изо всех русских княжеств. Под ордынским командованием собрались народы Поволжья и Кавказа, подчиненные Ордой, а также Литовское и Рязанское княжества.

Именно этот момент и изобразил автор на своем полотне. На Куликовом поле слева и справа выстроились в боевой готовности ордынские и русские войска. Русские дружины размещаются в соответствии с исторической информацией у берега Дона, через который они только что переправились. Воины, стоящие в первых рядах, держат в руках хоругви с ликом Иисуса Христа как знак благословения и Божией поддержки.

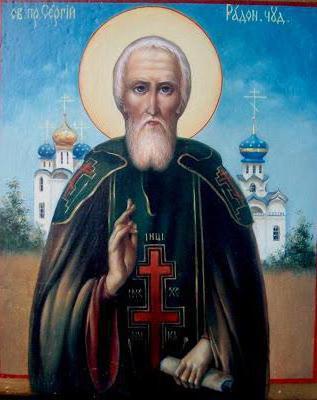

Чтобы избежать неминуемых кровавых рек, согласно преданию, было решено определить исход битвы поединком двух могучих богатырей. От ордынцев им стал Челубей, а от русских – воин-монах Пересвет, посланный с ратью Дмитрия Ивановича основателем Троице-Сергиева монастыря Сергием Радонежским. Именно Пересвет и Челубей – главные персонажи полотна. Вернемся к описанию картины “Поединок на Куликовом поле”. Они занимают центр полотна и, согласно иконической иерархии, кажутся гораздо крупнее прочих ратников, что не соответствует возможному расстоянию между поединщиками и их войском.

Правда о Пересвете и образ русского богатыря

Пересвет – фигура равнозначно реальная и легендарная. Многие люди считают Пересвета героем народных былин, выдуманным персонажем, собирательным образом древнерусского богатыря. На самом деле воспетый в народном творчестве воин был вполне реальной личностью. О его судьбе известно немного. Происходил он из знатного боярского рода Брянского княжества. Отрочество и юность Александра Пересвета проходили в трудах и молитвах, а также в военной подготовке, чтобы он в любой момент мог встать на защиту Отечества. Далее его судьба была связана с защитой родной земли – много сил отдал он ратному труду, служа в княжеском войске.

Позже вместе со своим, вероятно, двоюродным братом Андреем по прозвищу Ослябя, также из боярского брянского рода, стал иноком. По преданию, постриг приняли в Ростовском Борисоглебском монастыре. Затем они перешли в подмосковный Троице-Сергиев монастырь, но как именно туда попали – неизвестно.

К 1380 году это были уже немолодые монахи, известные многим как отважные и непобедимые витязи, могучие русские богатыри. Прежде чем уйти на битву, благословленный Сергием Радонежским, Пересвет совершил молитву в часовне св. Дмитрия Солунского – покровителя русского воинства.

Согласно сохранившимся описаниям из Никоновской летописи, во время поединка Александр Пересвет был одет в монашескую ризу, данную ему Сергием Радонежским. Одеяние было со всех сторон покрыто изображениями креста. На голове богатыря был надет шлем, а поверх него – куколь (головной убор монахов, покрывающий голову, шею и даже плечи). Из вооружения Пересвет имел только копье. Был ли у него конь, нигде не упоминается.

По разным источникам, исходом поединка было тяжелое ранение или гибель монаха. Однако вместе со всеми павшими он похоронен на поле не был – его перевезли и похоронили в храме Рождества Богородицы в Симоновском монастыре.

Что же касается художественного образа Пересвета, созданного Авиловым, то идеологически герой является примером смелости и мужества, идеальным ориентиром для воспитания в созерцающих полотно гордости за свою Родину и ее защитников, патриотизма и интереса к истории. А вот тем, кто не просто заинтересовался, но и сопоставил факты, станет очевидно, что Пересвет Авилова достаточно еще молод. Его одежда более походит на одежду ратника: шлем-шишак, кольчуга, щит. Ни о каком монашеском облачении с крестами и куколе речи не идет. Так что при всем правдоподобии образа Александра Пересвета, историческая правда в картине явно нарушена.

Загадка Челубея и художественный образ воина

Что же касается образа Челубея, или, как его еще знает история, Тимир-мурзы или Таврула, любимого воина Мамая, то летописи сохранили о нем упоминание как о грозном и непобедимом воине. Кроме того, его считали бессмертным. Челубей провел триста поединков и во всех вышел победителем. Такая удача кажется мифологической. Однако загадку жизнестойкости и непобедимости ордынского воина теперь смогли объяснить.

Челубей был тибетским монахом, освоившим практику боевой магии Бон-по. Искусство этой борьбы заключается во владении магическими заклинаниями по вызыванию духов-демонов и умении применять их во время боя, призывая их себе на помощь. При этом посвященный “бессмертный” фактически продает душу темным силам, и его никто не может победить. Однако такой человек добровольно обрекает свою душу после смерти на пребываение в царстве демонов. Сразить “бесноватого” может только воин, облеченный силою от Бога. Именно им и был русский витязь-монах Пересвет.

Образ Челубея в картине Авилова очень правдоподобен, но явно уступает мощью русскому богатырю. Если внимательно рассматривать экипировку ордынского воина и сравнивать ее с известными фактами, то выясняется, что обычно ордынцы одевались в простеганный подбитый кафтан. Под него поддевали доходящий до колен панцирь с железными наплечниками и перчатками. А под панцирь – кожаную куртку с железными обручами, закрепленными от локтя до кисти на узких рукавах. На ноги надевали мягкие кожаные сапоги, обитые металлическими пластинами, одна из которых, видимо пяточная, имела острый шип. На голову – шлем круглой формы с наносником и кольчужной сеткой, прикрывавшей плечи и шею. Маковка шлема украшалась двумя пучками волос. Из оружия обычно использовались кривые сабли, луки, копья, кинжалы.

На картине Авилова Челубей игнорирует традицию: одет он в обычный халат из тонкой ткани, для монаха слишком богато украшенный. Что одето под халатом – не видно. На ногах – штаны и сапоги до середины икры, на заднике которых видна металлическая “заплатка”. Ни обшивки из железных пластин, ни шипа на “заплатке” не видно. Голова Челубея покрыта дорогой шапкой с меховой опушкой, сосем непохожей на шлем. Нет у нее и двух пучков волос на макушке. Кроме того, персонаж имеет для защиты щит. При сохранении явного правдоподобия и этот образ в полотне исторически недостоверен. Даже если брать в расчет “бессмертие” Челубея, вряд ли воин, понимая всю важность и сложность момента, станет так рисковать.

Поединок Добра со Злом

Картина “Поединок Пересвета с Челубеем” была написана Авиловым в тяжелые для страны годы – Великую Отечественную войну.

Авторский замысел, вызревавший около 25 лет, был реализован всего за шесть месяцев. Хотел ли автор через легендарные образы аллегорически отразить события своего времени или нет – неизвестно, но так получилось. Если рассматривать картину с точки зрения вечной борьбы в мире Добра и Зла в образе Пересвета и Челубея, то почему бы не представить себе Добром Советский Союз и его армию, насмерть сошедшуюся в схватке с фашистской Германией, гитлеровской армией – олицетворением Зла.

Так что картина Авилова “Поединок на Куликовом поле” всегда будет актуальной и может рассматриваться с точки зрения воплощения идеи единения русского народа против врагов, а образ Пересвета – как ориентир для подражания в любви к Родине, готовности отдать свою жизнь за родную землю.

Сравнительный анализ картин «Пересвет и Челубей» (М.И. Авилов) и «Утро на Куликовском поле» (А.П. Бубнов)

Куликовской битве посвящено множество произведений искусства. Однако такие художники как М.И. Авилов и А.П. Бубнов постарались в своих работах передать всю мощь русского народа и величие российской земли. Оба художника показали начало боя, однако, каждый из них по-разному отразил исторические факты. Бубнов показал в картине ожидание воском битвы, Авилов же представил первый бой самых мощных воинов каждой из сторон.

авилов корбюзье пуризм пластицизм

А.П. Бубнов “Утро на Куликовом поле” 1947

Картина запечатлела тот звенящий момент ожидания битвы, когда рассеялся туман и русская рать увидела перед собой татар. Художник изображает на картине всю Русь: всех возрастов люди, всех сословий пришли сюда. Войско как бы бесконечно продолжается за пределами полотна. Ряды воинов сомкнуты. Одна фигура теснит другую, дальше видны новые и новые лица, словно огромная мощная лавина надвигается из глубины. Но вот взгляд зрителей останавливается на фигуре старика, опершегося всем телом на древко копья. И создается ощущение, будто движение всего войска остановлено, сдержано им, но через несколько мгновений эта лавина двинется дальше.

Большая часть первого плана картины занята не людьми, а травами, полем. Это не только композиционный приём художника, это элемент глубоко содержательный: за Русскую землю и вышли сражаться герои картины. Без неё они ничто.

Сюжетное и образное построение картины таково, что предыстория изображенного события легко угадывается, так же как и дальнейшее развитие действия. В картине чувствуется то, что не изображено непосредственно: грядущая борьба и победа русских войск.

Композиция полотна построена с расчетом подчеркнуть сплоченность и монолитность русской рати. Фигуры воинов словно выросли из земли, покрытой густыми, нехожеными травами; этих людей не сдвинешь назад, не потеснишь. Но это не значит, что композиция статична. В вытянутом мече Дмитрия Донского, в фигуре воина, наклонившегося вперед и приподнимающего щит с земли, в копьях, взятых наперевес,- во всем этом выражено движение, которое замыкается спокойной, могучей фигурой воина с топором. Часть фигур срезана рамой картины.

Войско как бы бесконечно продолжается за пределами полотна. Ряды воинов сомкнуты. Одна фигура теснит другую, дальше видны новые и новые лица, словно огромная мощная лавина надвигается из глубины. Но вот взгляд зрителей останавливается на фигуре старика, опершегося всем телом на древко копья. И создается ощущение, будто движение всего войска остановлено, сдержано им, но через несколько мгновений эта лавина двинется дальше.

Так, используя контрасты между теми элементами картины, которые создают ощущение неотвратимого движения всей рати Дмитрия Донского, и теми, которые воспринимаются как препятствие этому трудно сдерживаемому движению, художник достигает выразительности и собранности композиции, подчеркивает ощущение силы и мужества русских воинов. Фигура Дмитрия Донского четко вырисовывается на фоне черного знамени с золотым Спасом. Художник дает почувствовать его роль – роль полководца, возглавляющего русское воинство. В то же время вся группа – Дмитрий и его приближенные, выделенная композиционно,- отодвинута на задний план. Она не господствует в картине, Дмитрий Донской не является главным действующим лицом, ее герой – все устремленное вперед, готовое к битве русское войско.

Куликовская битва раскрыта автором как народная эпопея. Русский народ – вот подлинный герой произведения.

Картине «Утро на Куликовом поле» присуще чрезвычайно существенное для произведения на историческую тему качество: люди, изображенные на полотне, не воспринимаются «сквозь мглу веков», не кажутся архаичными – наоборот, в них есть сила характеров, близких современным людям, и эти характеры обрисованы правдиво и убедительно. Бубнов сумел увидеть в воинах древней Руси живых людей и это чувство передать зрителю. Поэтому и в суровом воине, чьи огромные натруженные руки крепко сжимают копье, и в седом старике с мудрыми, много видевшими глазами, и в белокуром юноше, впервые идущем в бой, и во многих других персонажах картины есть та художественная правда, которая заставляет верить в них.

Работая над картиной, Бубнов придавал очень большое значение тому, чтобы одежда, оружие воспринимались бы зрителем как предметы, необходимые в жизни героев картины, а не как музейные экспонаты.

Художник долго и тщательно изучал по книгам и музеям одежду и оружие, распространенные в древней Руси. Но он обязательно «примерял» все это к людям, стараясь подсмотреть, например, как берут копье, щит, как носят то или другое одеяние. Изучение исторического материала он сочетал с жизненными наблюдениями. Художник остро подмечает бытовые детали в повседневной жизни и умеет их использовать в картине. Так появились рукавицы, заткнутые за пояс у копьеносца, и целый ряд характерных, подчас мелких черточек быта, которые в целом создают впечатление большой жизненности.

Работая над фигурой старика с копьем, художник задумал сначала опоясать его красивым орнаментированным кушаком, но вскоре уничтожил эту эффектную деталь, заменив кушак простой веревкой,- это было более естественно для старого воина и лишило его одежду элемента оперной нарядности.

Бубнов, стремясь сохранить жизненную правду в своей картине, не разрешал себе приукрасить воинов ополчения, одетых беднее и хуже княжеских дружинников. Он далек от ложной стилизации, в его полотне нет вещей, словно взятых напрокат из исторического музея и театрального реквизита,- во всех деталях чувствуется художественная достоверность.

Художник сумел приблизить к нам событие далекого прошлого, заставить зрителя переживать его.

При анализе картины «Утро на Куликовом поле» невольно встает вопрос об использовании Бубновым русского классического наследия. В этом произведении не следует искать влияния одного художника.

В «Утре на Куликовом поле» Бубнов, опираясь на огромный опыт русской исторической живописи и творчески претворяя его, находит свой собственный путь, вполне самостоятельный и оригинальный.

В картине «Утро на Куликовом поле» оптимистическое чувство пронизывает все произведение. Создание образа побеждающего народа, трактовка Куликовской битвы как народной победы в борьбе за национальную независимость является заслугой Бубнова – художника советской эпохи.

В ряду подобных произведений почетное место заняла картина Авилова «Поединок на Куликовом поле», или «Пересвет и Челубей», законченная художником в 1943 году.

Поединок Пересвета с Челубеем. (Поединок на Куликовом поле) 1943

Холст, масло. 327 x 557

Государственный Русский музей

Одна из наиболее знаменитых картин Михаила Ивановича Авилова. На полотне картины изображён исторический бой русского богатыря Пересвета с татарским воином Челубеем. В этом поединке оба воина погибли, однако победа осталась за Пересветом. Конь смог довезти его до русских войск, тогда как Челубей оказался выбитым из седла. На картине изображен эпизод, предшествовавший началу Куликовской битвы (8 сентября 1380), — поединок русского витязя, монаха Троице-Сергиевой Лавры Александра Пересвета с татарином Челубеем (по одним транскрипциям Челибей, Телебей, по другим сведениям — Темир-мурза), окончившийся одновременной гибелью обоих.

В основу картины было положено предание о поединке между русским и татарским богатырями, как о нем рассказывает «Задонщина», поэтическая повесть XIV века о Мамаевом побоище 1380 года. Примечательно, что Авилов избрал своим героем не вождя русского войска, московского князя Дмитрия Донского, а легендарного ратника, первым завязавшего битву с врагом.

Авилов написал широкую придонскую степь, поросшую травами, уходящую к низкому горизонту под светлым утренним небом. Вдалеке, разделенные обширным свободным пространством, стоят готовые к сражению русские и татарские полки. По старинному обычаю в поле выехал перед войском прославленный в боях татарский богатырь Челубей и, похваляясь силой, стал вызывать на поединок противника. Многие смутились, и никто не решался выйти в бой против могучего бойца. Тогда из русских рядов выдвинулся вперед Пересвет. Оба богатыря опустили копья и в карьер помчались навстречу друг другу. Затаив дыхание, следят воины обеих сторон за поединком. Масса русских войск представлена относительно небольшой, но плотной, устойчивой, монолитной. Масса татар крупнее, но и беспокойней, в ней мелькают, перемежаясь, темные и светлые пятна, колеблются тонкие линии копий. В этом колебании возникает ощущение неуверенности, как бы предвещающее несчастливый для татар исход битвы. Но это только предвестие, пока еще не воспринимаемое участниками начинающегося сражения. Поэтому наше знание исторического события не мешает почувствовать драматическую остроту представленной сцены.Со страшной яростью столкнулись богатыри на середине поля. Копья ударили в щиты. Кони поднялись на дыбы, стараясь удержаться на ногах при всей силе столкновения. Взметнулись кверху боевые кони, развеваются по ветру их гривы и пышные хвосты, пена покрывает удила. Громадное напряжение чувствуется в фигурах воинов. С необычайной силой сжимает копье Пересвет. Туго уперлась его борода в широкую грудь, покрытую кольчугой, глаза мечут молнии из-под низко надвинутого шелома. Приподнявшись на стременах, он старается удержаться в седле и помочь коню устоять на ногах. Челубей не менее силен и упорен в бою. Он тоже силится наклониться к шее коня, упрямо опустив голову и напрягая могучие плечи, но перевес не на его стороне. Его нога со стременем скользнула вперед, он всей тяжестью опустился на седло и уже дрогнул и начинает клониться на сторону. Монгольская шапка, опушенная мехом, свалилась с бритой головы, раскалывается щит, пробитый копьем русского витязя, и Челубей вот-вот рухнет, гремя доспехами, на твердую землю, подминая степной ковыль.

Композиция картины довольно проста. Центральное место занимают взвившиеся на дыбы могучие кони, с сидящими на них Пересветом слева и Челубеем справа. Они изображены очень крупно и подавляют собой остальное изображённое на картине. Развевающиеся гривы, оскаленные зубы и свирепые морды делают коней страшными. Ярко выделяется развевающаяся по ветру пёстрая попона коня Челубея и расписной круглый щит, проткнутый копьём русского богатыря. У Пересвета ярко поблескивают на солнце стальной шлем и кольчуга.

Копья противников ударяют в щиты друг друга. Щиты и кольчуги не выдерживают удара и копья протыкают их, вонзаясь в тела богатырей. Челубей слетает с седла лошади от удара копья русского богатыря. С его бритой головы летит красный малахай. Подался назад и Пересвет. Его фигура крайне напряжена, глаза с ненавистью впиваются во врага.

На заднем плане по краям картины стоят уходящие вдаль войска. Игрой красок Авилов передаёт состояние войск перед боем. Скромные, строгие, сероватые тона в левой части картины характеризуют выдержку, спокойствие и уверенность в победе русского войска. Впереди строя на белом коне великий князь Дмитрий Иванович Донской. В битве он получит контузию, но останется жив. Яркие, пёстрые краски татаро-монгольского войска передают их беспокойство и неуверенность в исходе поединка

Таким образом, центральная группа картины беспокойным силуэтом вырастает над горизонтом, четко вырисовываясь на фоне неба. Ярость коней и мощь богатырских фигур, все здесь преувеличено, доведено до былинного, эпического звучания. Вздыбленные кони подымаются, как пирамида, над равниной. Им наперекрест расталкиваются в стороны фигуры воинов, заставляя еще более ощутить ожесточенную враждебность поединка. Яркость живописи достигает наибольшего напряжения в фигурах центральной группы, ясно отделяя их от более легко написанных масс противостоящих друг другу армий. В центре возникают самые сильные цветовые контрасты, усиливающие драматический характер картины. Красный щит Пересвета и развевающееся красно-золотое покрывало коня Челубея составляют резкий контраст холодной синеве доспехов, зелени травы и крупным темным массам тел вороного и гнедого коней. Поединок богатырей приобретает большое обобщающее значение, превращается в символ великого исторического конфликта, в поэтический образ подвига освобождения Руси от татарского ига.

В этом своем произведении Авилов подчеркивает народный характер борьбы за освобождение от татарского ига, в образе героя передает свое понимание ведущей, активной роли народа в великом историческом деле. Художник обращается к народному творчеству и находит решение темы, опираясь на эпические предания, созданные и в течение многих веков отшлифованные безвестными мастерами, передававшими от поколения к поколению повесть о героических подвигах предков.

Кем были Пересвет и Челубей, схватившиеся в смертельном поединке на Куликовом поле

Я пишу о людях, образ которых так или иначе показан в изобразительном искусстве. Эта статья – о воинах, чьи имена известны всем с детства, из уроков истории – Пересвете и Челубее. Они сошлись на Куликовом поле во время той битвы, которую потом назвали ключевой для истории Руси. Тогда русские войска под руководством Дмитрия Донского нанесли поражение войску хана Мамая. Исходным моментом той битвы и был бой Пересвета и Челубея. Так что же известно об этих людях?

Знакомая еще из школьных учебников картина Михаила Авилова “Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле” в романтизированном ключе показывает знаменитый бой. Оба коня вздыбились и стоят на задних ногах, оба воина, вооруженные копьями, направляют друг на друга свое оружие. По обе стороны от бойцов стоят войска в ожидании исхода битвы. Ведь и их жизнь зависит от того, как она закончится.

Картина полна динамики, и художник показывает сражающихся как равных и достойных противников. Видно, что оба готовы стоять до конца, как и случилось. Легенда о том, что Пересвет вышел на бой без доспехов и щита, защищенный только силой молитвы и схимой с крестами, конечно, всего лишь легенда, призванная утвердить православные идеи. Каким бы ни был человек верующим, на смертельный бой он выходит максимально экипированным. На картине оба воина в полном боевом облачении.

На картине В. Васнецова Пересвет в кольчуге и со щитом, на белом коне, а Челубей весь в красном и на красном коне. Здесь меньше динамики, меньше страсти, чем на картине Авилова, изображение выглядит более статично и декоративно.

А на поле же происходило вот что: Челубей ударил первым и попал Пересвету под левую пазуху, одновременно тот ударил противника в щит и проткнул его насквозь, смертельно ранив Челубея. Оба воина упали на землю и скончались. По сути, это была классическая боевая ничья, после которой началась общая сеча. Есть легенда, что Пересвета конь довез до своих, и, значит, бой закончился победой русского воина. Однако ж, логика. мда.

Как бы то ни было, начался бой. Мамай сосредоточил силы на левом фланге и стал добиваться успеха, но тут на помощь русским пришел засадный полк, смял конницу ордынцев с тыла, и это все решило. Войско Мамая бежало. Безусловная победа!

Но вернемся к Пересвету и Челубею. Что известно об эти людях?

Александр Пересвет был монахом Троице-Сергиевского монастыря. Из довольно скудной информации о нем в летописях (не считая легенд, придуманных задним числом), можно сделать вывод, что он был боярского происхождения и имел неплохой боевой опыт. Неизвестно, по какой причине, но решил принять постриг. То ли по каким-то личным обстоятельствам жизни, то ли таков был результат его духовных исканий. Но факт тот, что он стал иноком в монастыря, руководимого Сергием Радонежским.

Перед большой битвой с Мамаем Дмитрий Донской приехал к Сергию за благословением, и тот его благословил. Пересвет и другой инок, Осляба, узнав о грядущей битве, не могли сдержать желание участвовать в нем. Сергий Радонежский разрешил им это, так оба монаха оказались в войсках Дмитрия Донского.

Видимо, Пересвет действительно был очень опытным воином, ведь другого на бой с Челубеем не выставили бы.

О Челубее известно, в основном, из “Сказания о Мамаевом побоище”. Поскольку это произведение художественное, то, разумеется, всевозможные преувеличения и выдумки закономерны. Если отбросить легендарные подробности типа того, что он владел какими-то тибетскими боевыми искусствами и мистическими качествами, ясно одно – Челубей был прекрасным воином, опытным и сильным. Вероятно, лучшим в армии Мамая. Поэтому именно он вышел на поединок.

Кстати, есть версия, что никакого поединка Пересвета с Челубеем не было вовсе, что это поздняя выдумка ради драматизации сюжета. Все возможно. Однако реальный воин Пересвет точно существовал (как и Осляба). Был ли он иноком – вопрос. Но воином точно был хорошим. В одной из летописей о Пересвете говорится как об участнике битвы, именно битвы, а не поединка, то есть он был жив во время общей сечи.

Источники:

http://www.syl.ru/article/354483/poedinok-na-kulikovom-pole-opisanie-kartinyi-m-i-avilova

http://studwood.ru/753993/kulturologiya/sravnitelnyy_analiz_kartin_peresvet_chelubey_avilov_utro_kulikovskom_pole_bubnov

http://zen.yandex.ru/media/id/5b50b7ab0bbe7f00a89636c9/5d072aa54077f40d648bcca6