Поэтика «Слова о полку Игореве»: жанровые, фабульные и композиционные особенности. Что такое композиция в литературе: приемы, виды и элементы

Особенности поэтики «Слова о полку Игореве»

Курс повышения квалификации за 340 рублей!

Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления

Особенности поэтики «Слова о полку Игореве»

«Слово о полку…» — по сей день считается историческим произведением. Оно напрямую отображает часть Ипатиевской летописи, связанную с походом Игоря Святославича для завоевания половцев.

Автор «Слова о полку Игореве» положил в основу исторический факт, но его подача имеет чисто литературный аспект. Целью автора было не показать неудачный политический ход князя, а вызвать сострадание читателя к поражению. Эту задумку усиливает цепь лирических картин, которые вызывают переживания и отвлекают от фактических элементов «Слова».

Композиция «Слова» необычна для исторической повести. Мы видим, что в центре внимания автора не столько последовательный рассказ о самих событиях похода, сколько рассуждения о нем, оценка поступка Игоря, раздумья о причинах «туги» и печали, охватившей всю Русскую землю в настоящем, обращение к событиям прошлого с его победами и несчастьями. Все эти черты «Слова» подводят нас к вопросу о жанре памятника. Вопрос этот тем более важен, что в древнерусской литературе, с ее строгой системой жанров, «Слово» (как и ряд других памятников) оказывается как бы вне жанровой системы. А. Н. Робинсон и Д. С. Лихачев сопоставляют «Слово» с жанром так называемых «песен о подвигах», аналогиями ему в таком случае является, например, «Песнь о Роланде» или другие подобные произведения западноевропейского феодального эпоса. В «Слове» объединены эпическое и книжное начала.

Поэтика «Слова» настолько своеобразна, язык и стиль его так красочны и самобытны, что на первый взгляд может показаться, что «Слово» находится совершенно вне сферы литературных традиций русского средневековья.

В действительности это не так. В изображении русских князей и особенно главных героев «Слова» — Игоря и Всеволода — мы обнаружим черты уже знакомых нам по летописному повествованию стилей: эпического и стиля монументального историзма.

Вообще стиль монументального историзма проявляется в «Слове» разнообразно и глубоко. Действие «Слова» развертывается на огромном пространстве от Новгорода Великого на севере до Тмуторокани (на Таманском полуострове) на юге, от Волги на востоке до Галича и Карпат на западе. Автор «Слова» упоминает в своих обращениях к князьям многие географические пункты Русской земли, слава Святослава простирается далеко за ее пределы — до немцев, чехов и венецианцев. Действующие лица «Слова» видят Русскую землю как бы «панорамным зрением», словно с большой высоты. К стилю монументального историзма, несомненно, относится и церемониальность, этикетность «Слова». Не случайно в нем так часто говорится о таких церемониальных формах народного творчества, как славы и плачи. И сами князья в «Слове» изображаются в церемониальных положениях: «вступают в златое стремя» (отправляются в поход), поднимают или, напротив, «повергают» стяг (что символизировало также выступление в поход или поражение в бою).

Принципами стиля монументального историзма определяется и такая характерная черта «Слова», как авторские отступления, исторические экскурсы, в которых обычно наиболее рельефно выделяется основная идея «Слова» — осуждение княжеских усобиц, размышление о горестях Русской земли, подвергающейся половецким набегам.

Эпичность «Слова» особого рода. Она соседствует с книжными элементами. Авторские рассуждения, обращения к слушателям, как и «церемониальность», — все это несомненные черты «книжной» природы «Слова». Но с ней гармонично сосуществует и другая — фольклорная стихия. Эта стихия нашла свое отражение, как уже говорилось, в «славах» и особенно в «плачах» памятника (плаче Ярославны, плаче русских жен, плаче матери Ростислава).

Характерной чертой поэтики «Слова» является сосуществование в нем двух планов — реалистического (историко-документального) изображения персонажей и событий и описания фантастического мира враждебных «русичам» сил. Это и зловещие предзнаменования: затмение солнца, враждебные Игорю или предупреждающие его о беде силы природы, и фантастический Див, и Дева-Обида.

Аникин В. П. Теория фольклора: курс лекций. – М.: Университет, 2004.

Аникин В. П. Русское устное народное творчество: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. «Русский язык и литература». – М.: Высшая школа, 2009.

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994 (репринт).

Гудзий Н. К., Дылевский Н. М., Дмитриев Л. А., Назаревский А. А., Позднеев А. В., Альшиц Д. Н., Робинсон А. Н. Какие возникают задачи дальнейшего изучения «Слова о полку Игореве»? Вопрос № 7. — В кн.: Сб. ответов на вопросы по литературоведению. М., 1958, с. 25—45.

Демин А.С. Художественные миры древнерусской литературы. – М.: Наследие, 1993.

Дмитриев Л. А. Важнейшие проблемы исследования «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, М.; Л., 1964, т. 20, с. 120—138.

Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1986.

Древняя русская литература. Хрестоматия. /Сост. Н.И.Прокофьев. – М.: Просвещение, 1988.

Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.

История русской литературы X—XVII вв. /Под ред. Д.С. Лихачева. –М.: Просвещение, 1979.

Карпухин И.Е. Русское устное народное творчество: учебно-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 2005.

Кравцов Н. И. Система жанров русского фольклора; Фольклор и мифология // Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора. М., 1972. С. 83-103; 113-143.

Кусков В.В. История древнерусской литературы. – М.: Высшая школа, 2003.

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: Наука, 1979.

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. Л., 1967. 120 с.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.

Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976.

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994.

Смирнов И. П. Система фольклорных жанров // Лотмановский сборник. Т. 2. М., 1997. С. 14-39.

Специфика фольклорных жанров / Отв. ред. Б. В. Кирдан. М., 1973.

Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Фольклор. Поэтическая система / Отв. ред. А. И. Баландин, В. М. Гацак. М., 1977.

Особенности жанра и композиции Слова о полку Игореве

Особенности жанра и композиции «Слова о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» — произведение, выстроенное, созданное автором по законам ритма особого, своего порядка. Он заключается в определённом чередовании безударных и ударных слогов. Поэтому повествование плавное, «складное», как сказали бы современники автора.

Жанр произведения — воинская повесть. При очень высоких поэтических достоинствах текста произведение можно было бы назвать поэмой.

Но автор создал «Слово» «по былинам», т.е. по творческим и историческим канонам своего времени. Это Средневековье, XII в., эпоха феодальной раздробленности Киевской Руси.

В плане художественном следует отметить близость произведения к фольклору, к основам устного народного творчества.

Черты, которые делают «Слово» похожим на былину, следующие. Это широкий размах событий, героические характеры главных действующих лиц, красота поэтического языка (например, постоянные эпитеты), глубокая и мудрая идея единения русских князей ввиду угрозы извне.

А каковы же особенности композиции «Слова о полку Игореве»?

Первая часть — экспозиция; в ней автор обращается к читателю и заявляет о том, каков его творческий замысел. Он намерен создать своё творение «по былинам», т.е. исходя из исторически достоверных источников. Он не следует замыслам Бояна, легендарного певца, который в своих песнопениях прежде всего стремился прославить русских князей.

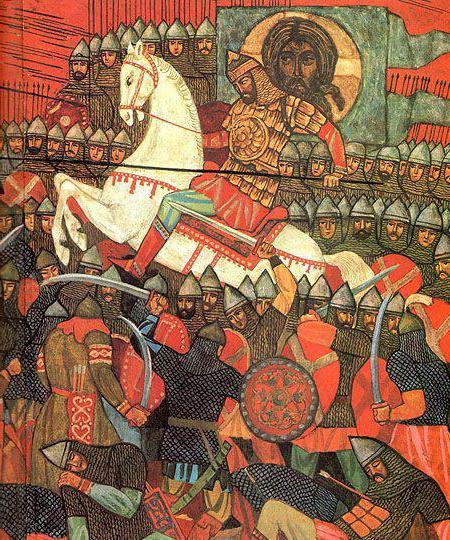

Вступление (оно представляет собой завязку произведения) повествует о том, как князь Игорь со своим воинством идёт в поход против половцев из Новгорода Северского. Затмение солнца, печальное предзнаменование, не останавливает храбрецов. Дружинники слышат призыв любимого князя: «лучше быть убиту, чем полонёну!» — и готовы к боевым подвигам.

Нарастание действия. Пешие и конные полки дружины вступают в южные земли, всё более отдаляясь от родных пределов, оставляя всё, что было для каждого из них дорогим и заветным: свои дома, родных и близких.

«О русская земля! Ты уже за холмом!» — рефреном звучит это исполненное тоски восклицание.

Первая победоносная встреча с половцами также является элементом нарастания действия.

Кульминация произведения — написанная автором в трагических тонах картина главной, разгромной для русских битвы с половцами: «Там всем достало кровавого вина. Русские напоили сватов допьяна, а сами полегли мёртвыми на землю».

Трагична судьба соратников Игоря в плену у половцев и последующий его побег из плена.

Развязка, венчающая произведение, подана автором читателю в ярких тонах, наподобие торжественного гимна. Игорь возвращается в родные края, и Киевская Русь, это люди и природа, прощает ему ошибочный шаг; она принимает его в близкую, привычную для него стихию.

Русские люди по-прежнему оценивают князя Игоря как героя.

Композиция, анализ и идея произведения “Слово о полку Игореве”

«Слово о полку Игореве» вызвало немало споров о времени написания, подозрений скептиков о подлинности. За два столетия было создано около ста переводов поэмы, и даже существует «Энциклопедия “Слова”». Но за всеми исследованиями, размышлениями и комментариями остается неизменным одно: «Слово» – это жемчужина древнерусской литературы, в которой, как известно, не было вымышленных героев и сюжетов.

Исторические предпосылки создания поэмы

Позади добрые времена Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого. Русская земля раздираема междоусобицами князей, разделенных на два лагеря – потомков Мономаха и его противника Олега. Они жестоко враждовали друг с другом. В конце XII века кочевники одолевают южные окраины Русской земли и тревожат ее набегами. Но их натиск разбивается об ответные удары русской дружины.

После нескольких поражений кочевников объединяет хан Кончак, который пытается отомстить за поражение своего деда. В их войске появляются огромные луки-самострелы и «греческий огонь». Разрозненные русские князья столкнулись с сильным и единым войском. Под влиянием этой опасности зреют идеи об объединении и делается попытка примирения мономаховичей и ольговичей, которые на время рвут союз со степью. Эти факторы и определили основную тему и идею произведения «Слово о полку Игореве».

Князь Игорь Святославович

«Слово» рассказывает в основном о походе князя против кочевников. Игорь – второй сын Святослава Ольговича и внук Олега Святославовича, знаменитого своими междоусобицами с Мономахом. Родился князь Игорь в 1151 году, и ко времени похода у него было уже трое сыновей от первой жены. Дочь князя Ярослава была второй женой Игоря, на которой он женился за год до похода. Наголову разбитый Рюриковичем в 1180 году Игорь спасся со своим союзником, а в будущем – злейшим врагом Кончаком.

Когда возникла необходимость объединения русских князей, глава ольговичей Святослав отказался от союза с половцами и выступил одним из организаторов объединения. Это сказалось и на Игоре, который решительно рвет с кочевниками, становится их ярым противником и ставит перед собой безумную задачу – своими силами найти Тмутаракань и дойти до Черного моря, сотню лет закрытого для русичей.

Что двигало князем Игорем? Воинская честь и раскаяние в прежних поступках, ненависть к недавним союзникам, ставшими свидетелями его позора, самолюбие и преданность общерусской политике, – во всем этом особый трагизм похода Игоря. Трагизм, приковавший к нему взгляды летописцев, составивших о нем повести. Поход Игоря ярко показал, что против половцев невозможно действовать в одиночку и только объединенные походы могли иметь успех.

На примере несчастного похода князя Игоря автору «Слова» было удобно показать отсутствие единения русских князей, поэтому главной идеей произведения «Слово о полку Игореве» стал призыв к согласованному отпору половцам. После похода 1185 года северские князья еще дважды выходили против кочевников под предводительством Игоря. О княжении Игоря ничего не известно. Игорь умер в 1202 году, и так и остался бы одним из удельных князей, если бы не «Слово», безвестный автор которого обессмертил князя, превратив его в образ.

Композиция произведения

На первый взгляд композиция поэмы кажется сложной и непоследовательной. Автор постоянно меняет в повествовании место действия, переходит от одних действующих лиц к другим, вкладывает многочисленные отступления, размышления, переклички и повторы. От тяжелой скорби переходит к призывам, лирическая часть сменяется патетической, но в каждом эпизоде отчетливо слышится голос автора и главное чувство, которому он подчиняет все темы и идею произведения «Слово о полку Игореве», – любовь к родной земле. Композиционно поэму все-таки можно разделить на пять основных блоков:

- Вступление начинается с размышления автора, как поведать о походе Игоря. Он противопоставляет свой стиль изложения великому певцу Бояну, который прославлял князей и дружину. Автор же решает пойти другим путем – рассказать все достоверно, по «былям нашего времени», и определяет «границы» своего рассказа – от Владимира и до Игоря.

- Поход и поражение Игоря – это второй блок поэмы, который автор начинает со зловещего предзнаменования – солнечного затмения. Но взыграло в князе самолюбие, взглянув на светило, Игорь обращается к своей дружине с речью, которая исполнена воинской решимости, и выступает в поход. Первый бой они выиграли, и войску Игоря досталась богатая добыча. Ночуют в поле русичи и, утомленные боем, не подозревают о надвигающейся опасности: земля гудит от топота копыт вражьей конницы, окружившей со всех сторон русские полки. Три дня бились храбрые русичи, напоили «сватов» своей кровью и полегли на поле брани. В заключение этой части автор вновь касается волнующей его темы и идеи произведения «Слово о полку Игореве», и описывает последствия поражения Игоря, – оно неотделимо от раздираемой усобицами Руси.

- Золотое слово Святослава является кульминацией третьей части произведения. Святослав говорит, что поражение Игоря «открыло ворота» на Русь и указывает на первое последствие этого – нападение кочевников на Переяславль, и со слезами призывает всех князей русских объединиться. Автор обращается к истокам этой вражды, чтобы показать губительность усобиц. После чего возвращается к рассказу об Игоре, и переходит к личной теме – плачу о нем его жены.

- Плач Ярославны по мужу – это плач, жалеющий не только Игоря, это скорбь русской женщины по русским воинам. Автор и здесь касается главной темы и идеи произведения «Слово о полку Игореве» – темы родины. В плаче Ярославна ищет сочувствия у русской природы, и горе ее находит облегчение.

- Побег и возвращение Игоря автор описывает в образе народной сказки: река вступает с Игорем в разговор и сочувствует ему. Далее рассказывает о погоне хана, и переходит к радостной части произведения – Игорь приезжает в Киев, его возвращению все радуются и поют ему славу.

Героизм и трагедия

Автор наметил себе две задачи:

- показать состояние, в котором находилась Русь, разрозненная и раздробленная;

- пробудить сознание князей и во имя русской земли объединиться.

И делает это на примере князя Игоря. Изображение это противоречиво. С одной стороны, он – герой, храбрый воин, который стремится защитить русскую землю. Но, с другой стороны, Игорь нанес своим походом ущерб общему делу, – об этом говорит в «золотом слове» Святослав.

В чем героизм этого героя? Это действия Игоря, его решимость идти вопреки всему, – предостережениям природы и численному превосходству врага, – на половцев. Он выигрывает первое сражение, затем попадает в плен. Но он не повержен. Он бежит из плена, и, в сущности, непобедим. Но его героизм в результате оборачивается трагедией.

Земля залита кровью храбрых русичей, стон и плач над всей землей русской стоит. Те же кочевники, не так давно побежденные киевским князем Святославом, «простерлись по Русской земле». Уже спустился позор на славу. Святослав в слове своем упрекает Игоря, что они с братом самонадеянно пошли на половцев, предшествующую славу похитили, и будущую решили поделить на двоих. Постепенно его речь переходит в обращение ко всем князьям русским, в его уста автор вложил основную идею произведения «Слово о полку Игореве».

Борьба за Русь

«Слово» начинается с колебаний автора, они вносят чувство неуверенности и смутное ощущение опасности. Тревожное начало, непрерывно возрастая, находит конкретное объяснение: решимость князя, несмотря на зловещие приметы, выступить в поход. И это создает ощущение обреченности, уверенности в том, что русское войско отправляется навстречу погибели.

Чувство тревоги сменяют бодрые мотивы: победа русичей в стычке с врагом и богатая добыча заслоняют тревогу. Но вскоре это чувство овладевает всей природой: черные тучи, мутные реки, кровавые зори и подземные стуки. С приближением несметного войска половцев назревает в поэме и новая тема – мужество русских воинов. Но автор как будто не может прямо сообщить об их поражении, и он вспоминает о былых походах, о прежних победах.

Говоря о погибших, автор возвращается к народному плачу, говорит о несчастье, постигшем всю Русь. Он стремится осознать поражение Игоря в широких границах русской истории. Воспоминания о былых победах приводят в Киев, к Святославу, где слова князя переходят в призыв объединиться. И в этом обращении читатель явственно видит основную мысль автора и понимает, какова идея произведения «Слово о полку Игореве». Чувство неуверенности в победе в начале поэмы переходит к требованию этой победы у всех русских князей – объединиться в борьбе за Русскую землю.

Источники:

http://infourok.ru/osobennosti-poetiki-slova-o-polku-igoreve-1961170.html

http://sochineniye.ru/osobennosti-zhanra-i-kompozitsii-slova-o-polku-igoreve/

http://www.syl.ru/article/356130/kompozitsiya-analiz-i-ideya-proizvedeniya-slovo-o-polku-igoreve